30 ans après l’entrée en vigueur de la Loi sur l’égalité : toujours pas de salaire égal pour travail égal

Le 1er juillet 1996, la Loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes (LEg) entrait en vigueur en Suisse. Après des années de lutte féministe et une inscription tardive du principe d’égalité dans la Constitution en 1981, cette loi devait être l’outil de protection contre les discriminations au travail, en particulier salariales. Trente ans plus tard, le constat est sans appel : l’égalité salariale n’est toujours pas une réalité.

Les chiffres sont connus et choquants. Selon les dernières données de l’Office fédéral de la statistique, les femmes gagnent en moyenne 16,2 % de moins que les hommes. Une partie de cet écart peut s’expliquer par des facteurs comme le taux d’occupation ou les secteurs d’activité, des facteurs qui dévoilent d’ailleurs eux-mêmes une structure sexiste et genrée du travail. Mais pire: 48,2 % de cette différence reste inexpliquée. Cela signifie que près de la moitié de l’écart salarial entre femmes et hommes n’a d’autre cause que le sexe de la personne salariée. Une discrimination directe, structurelle, et en totale contradiction avec la Constitution comme avec la LEg.

La révision de la loi en 2020, qui oblige les entreprises de plus de 100 salarié·es à analyser leurs salaires tous les quatre ans, était censée changer la donne. Mais dans les faits, cette disposition a peu de portée. Elle ne concerne qu’une minorité d’employeurs, laisse de côté la majorité des salarié·es qui travaillent dans des PME, et surtout, elle ne prévoit aucune obligation de corriger les inégalités détectées. Résultat : des contrôles – quand ils ont lieu – sans conséquences. Une égalité de façade.

Face à cette impasse, plusieurs interventions ont été déposées au Parlement pour tenter de redonner à la loi sa raison d’être. L’une d’elles, l’initiative 24.478, vise à supprimer l’alinéa 3 de l’article 13a LEg qui permet actuellement aux entreprises de s’exempter d’une nouvelle analyse si la précédente était jugée conforme. Or, cette clause ouvre la porte à des dérives, notamment dans un contexte où la fluctuation du personnel est élevée et où les critères de conformité sont flous. Une seule analyse ne suffit pas : la loi doit reposer sur un contrôle régulier, systématique et crédible. Elle s’accompagnait d’une autre demande appelant à l’élargissement des obligations de transparence aux plus petites entreprises. Ce sont elles qui emploient la majorité de la population active, mais elles échappent aujourd’hui à toute vérification. Cette proposition va de pair avec une autre exigence centrale : la mise en place de sanctions dissuasives. Car une règle sans sanction reste théorique. Pour qu’une entreprise respecte la loi, encore faut-il qu’elle ait de bonnes raisons de le faire.

Enfin, ma motion contre les discriminations en entreprises demandait qu’un rapport de fond soit établi par le Conseil fédéral sur les moyens réellement efficaces pour garantir l’égalité salariale : transparence des salaires, droits syndicaux renforcés, possibilités d’action collective, accès facilité aux procédures juridiques. L’objectif était de remettre toutes les options sur la table. Le statu quo, lui, est inacceptable. Mais cette motion allait plus loin encore : elle proposait la création d’un ombudsman de l’égalité. Cette autorité indépendante aurait compétence pour enquêter, intervenir et formuler des recommandations en cas de discrimination dans les entreprises. Une telle structure permettrait un contrôle systématique, proactif et crédible des pratiques discriminatoires. Pourtant, cette motion a été rejetée, malgré une reconnaissance claire des obstacles d’accès à la justice pour les personnes discriminées.

Ce combat pour la justice salariale ne se mène pas uniquement sous la Coupole. Il se joue aussi dans la rue, dans les entreprises, dans les syndicats et les associations féministes. C’est ce que rappelle la Coalition contre la discrimination salariale, qui a adressé, le 3 mars 2025, une lettre ouverte au Conseil fédéral pour demander que la loi soit enfin rendue efficace. La Coalition – regroupant une cinquantaine d’organisations féministes, syndicales et de la société civile – réclame :

- la publication immédiate du rapport d’évaluation externe de la révision de la LEg,

- une révision rapide de la loi,

- des contrôles actifs et des sanctions claires,

- une extension aux entreprises dès 50 employé·es,

- la suppression de la clause de caducité,

- des obligations de correction des inégalités détectées.

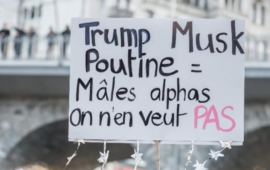

Le 14 juin dernier, des centaines de milliers de personnes ont rappelé, lors de la grève féministe, que la patience avait des limites. L’égalité salariale ne peut plus rester un vœu pieux inscrit dans un texte de loi trop timide. Il faut passer à l’action. Offrir enfin une protection réelle aux femmes discriminées au travail. Donner des moyens à la loi. Et cesser de tolérer ce qui, depuis 30 ans, devrait être interdit.

Ce mouvement pour la justice salariale s’inscrit aussi dans une vision plus large d’un monde du travail équitable. Lors de la dernière session, j’ai déposé une initiative qui vise à corriger les inégalités subies par les jeunes demandeur·euses d’emploi, fortement pénalisé·es depuis la dernière révision de la loi sur l’assurance-chômage. Réparer les injustices, c’est aussi garantir une égalité d’accès aux prestations sociales et à la sécurité économique.

L’égalité, ce n’est pas un bonus. C’est un droit fondamental. Et il est temps qu’il soit garanti, pour toutes et tous, dans chaque entreprise de ce pays.